第一部分 乌云密布的文明史

02 狩猎,加速病毒的跨种群传播

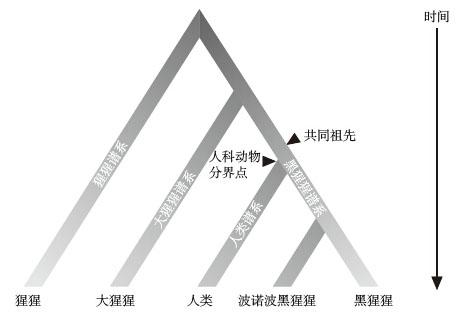

与人类、黑猩猩和波诺波黑猩猩相比,在对我们的远亲,大猩猩、猩猩和长臂猿的研究中,鲜有迹象表明它们吃肉,也没有证据显示它们从事狩猎活动。一些远亲似乎偶尔会食用腐肉,但这种情形相当少见。对以上证据加以综合后我们发现,狩猎行为出现在人类谱系与黑猩猩、波诺波黑猩猩的谱系分道扬镳之前的某个节点。大约生活在距今800万年前的共同祖先可能捕食所有在森林栖息地中能够捉到的猎物,包括猴子。

很多非洲猴子都感染了SIV病毒,包括红顶白眉猴和大白鼻长尾猴。虽然鲜有这些病毒对野生猴子影响的研究,科学家们猜想它们对猴子基本无害。但当这些病毒从一个宿主物种转移到另一个宿主物种上时,就会变成杀手。

图2-5 黑猩猩正在享用的猎物是一只红疣猴

狩猎行为的出现对共同祖先和其后代微生物库的影响,延续了数百万年。当共同祖先谱系发生分离后,多种物种(黑猩猩、波诺波黑猩猩和人类)出现,每一个物种都拥有狩猎能力。这些物种体内积累着各自猎物传染的很多新型微生物。有时这些物种在互有交集的寄居地发生冲突,交换微生物的现象就会发生。此举会给两个物种都带来严重后果。

例如,如果人类想知道自己是否独自进化出狩猎或分享食物的能力,那么我们可以关注黑猩猩和波诺波黑猩猩,看看它们是否有同样的行为。如果有,那么奥卡姆剃刀定律(Occam's razor,即简单有效原理)应该指引我们得出结论:我们因共同的遗传而拥有共同的特征。如果说我们在完全相同的谱系里,经过两三次进化获得集体狩猎的能力,这一解释还不如下面的表述来得简单:人类和猿类的共同祖先在人类分化出来之前,已经学会了打猎。人的某种特征很有趣,并不表示它就是人类独有的。毋庸置疑,很多人类特征都有着古老的起源。

更准确一点来说,人类免疫缺陷的故事始于中非的两种猴子,即红顶白眉猴和大白鼻长尾猴。很难看出它们是处于全球艾滋病大流行中心点的罪魁祸首。但倘若没有它们,就不会发生艾滋病大流行。红顶白眉猴是一种小猴子,脸颊发白,头顶有一撮红毛(见图2-3)。它是一种群居的社会性动物,约10只为一群,饮食以水果为主。它被列为易受伤害物种,种群数量受到威胁。大白鼻长尾猴是一种微型猴,是旧大陆体型最小的猴子之一(见图2-4)。它以小群体形式生活,每个小群落里有一只雄猴和多只雌猴。它能够根据所遇到的不同捕食者,发出不同的报警叫声。这两种猴子的一个共同点,是它们都自然感染上猴免疫缺陷病毒(simian immunodeficiency virus, SIV)。每只猴子各自拥有这一病毒的特殊变异体,这可能是它和它的祖先们携带了几百万年的病毒。它们的另一个共同点,是都被黑猩猩视为美食。

在一个生态系统里对动物进行比较有很多方法:我们可以绘制它们的食物的多样性、栖息地的多样性和平均一年里的活动范围,我们也可以考虑其所携带微生物的多样性,我称之为微生物库(microbial repertoire)。

我们在厨房里处理肉类,与人类祖先800万年前从事的狩猎和宰杀行为并不一样。虽然这些最初的狩猎和宰杀事件已经消失,但我在基巴莱见到的黑猩猩们一起享用红疣猴的场景可能与它们有很多共同点——强势的雄性黑猩猩一只手压着猎物,一只手和牙齿撕开皮毛和外层肌肉寻找内脏。我看到黑猩猩将猴内脏握在手上,鲜血浸透了它的皮毛(见图2-5)。对从一个物种迁移到另一个物种上的新型微生物来说,再也找不到比这更好的环境了。

以微生物库作为衡量标99lib•net准,不同物种间差异很大。猎杀行为并不是微生物在物种间移动的唯一路径,没有猎杀行为的物种仍然定期接触其他物种携带的微生物。吸血昆虫就为微生物迁移提供了重要途径。例如蚊子经常吸取各种动物的血,在生态系统内充当一个有效的物质载体,让微生物搭便车在物种间移动。同样,接触到其他动物的排泄物——不管是直接接触还是通过水介质的非直接接触,也在生态系统里提供了重要连接,使微生物迁移到基本上与它们分处于不同世界的其他宿主物种上。

流行病大事记

人类免疫缺陷病毒的历史,可追溯到一个相对简单的生态互动:中非的黑猩猩捕食猴子。在800万年前我们猿类祖先开始从事狩猎活动时,故事就拉开帷幕了。

20世纪90年代,灵长类动物学家克雷格·斯坦福(Craig Stanford)着手研究红疣猴。但由于大量红疣猴死于黑猩猩之手,他转而研究黑猩猩如何捕捉红疣猴,以及捕食红疣猴的原因。他发现黑猩猩捕捉红疣猴的战绩如此辉煌,以至于整个红疣猴的社群结构都受到黑猩猩当年捕捉模式的影响。据他统计,一些捕捉行动最成功的黑猩猩群落,一年就能捕获近1吨猴肉。随后,科学家对生活在西非的一些黑猩猩群落的研究显示,黑猩猩甚至会在狩猎中使用工具。它们用树枝制成长矛,戳死藏在树洞里的猎物。

它是一只生活在440万年前的雌性始祖地猿,是人类和黑猩猩的最近共同祖先的代表。

图2-2 一位艺术家心目中共同祖先的形象

虽然科学文献的严谨性不允许我们在科技期刊论文中陈述这一点,但现实似乎再清楚不过了:首先,这些黑猩猩集体行动,有策略地向猎物发起协同攻击。其次,领头的黑猩猩向猎物发动噪音攻击,尽管减少了自己捕获猎物的机会,但它明白此举增加了同伴的成功概率,显示出其进攻方法的策略性。最后,不管是谁杀死猎物,大家共同享用美味。这正是人类每天表现出来的行为方式。

奥卡姆剃刀定律不仅可以被用来指导解释我们的行为,每一个器官、每一个细胞类型和每一种传染性疾病,都可以作为人类与近亲动物比较的新视角。它们是人类独有的,还是存在于跟我们处于进化树同一分支上的多个其他物种里?通过仔细研究人类以及与我们亲缘关系最近的现有动物,我们至少有可能着手梳理历史的诸多谜团,确认哪些特征是人类独有的,哪些不是。先前认为使用工具和发动战争是人类独有特征的观点已经被推翻,新的研究发现黑猩猩也有同样的行为。其他被认为是人类独有的那些特征是否也会被否定掉,留待下一步的科学研究。

图2-1 描述猿类进化的谱系图

小结

并非只有黑猩猩会打猎。有关波诺波黑猩猩的研究,受阻于刚果民主共和国境内持续的战争和基础设施的匮乏。该国是世界上唯一有野生波诺波黑猩猩种群的国家,近年来科学家开始深入考察这些种群的生活。近10年的研究表明,波诺波黑猩猩跟它们的表亲们,也就是黑猩猩(和人类)一样,积极从事狩猎活动。一些来自波诺波黑猩猩栖息地的研究表明,其肉食消费水平不亚于那些有记载的黑猩猩。

人类谱系从断裂、分离,到几近灭绝,随后凭借农业和动物驯养强势回归,之后还出现了环球旅行和输血这样的行为。其间人类与猿类表亲的联系,将一直以令人惊讶的方式对人类微生物库产生重要影响。正如我们将探讨的那样,在一些最重要的人类疾病里,黑猩猩和其他猿类被视为拼图中被忽略的那一块,人类和黑猩猩密切联系后产生的影响,如今还在延续。一个是在中非生活和捕猎各种动物的黑猩猩,一个是迅速拓展疆域并建立全球性互联关系的人类。两个灵长类近亲将被证明是一个重要的联盟,这就是对付流行病的秘方。人类谱系从断裂、分离,到几近灭绝,随后凭借农业和动物驯养强势回归,之后还出现了环球旅行和输血这样的行为。其间人类与猿类表亲的联系,将一直以令人惊讶的方式对人类微生物库产生重要影响。正如我们将探讨的那样,在一些最重要的人类疾病里,黑猩猩99lib•net和其他猿类被视为拼图中被忽略的那一块,人类和黑猩猩密切联系后产生的影响,如今还在延续。一个是在中非生活和捕猎各种动物的黑猩猩,一个是迅速拓展疆域并建立全球性互联关系的人类。两个灵长类近亲将被证明是一个重要的联盟,这就是对付流行病的秘方。

猎杀:病毒传播的高速公路

在刚果民主共和国和马来西亚乡下,与猎杀野生动物的人们一起工作的日子里,我从未完全适应食肉之前必需的准备程序。我们理所当然地认为,只需将一具动物尸体上的皮毛剥去,并将肉和分布在动物体内支撑其运动的多块骨头相分离。我们忘记了为得到处理好的肉块,动物身体的很多部分会被如何处置,包括肺、脾脏和软骨等。目睹棚屋脏兮兮的地板或者狩猎营地铺满树叶的地上进行着的屠宰场面,看到沾满鲜血的手将动物大卸数块,听到一块块丢弃的肉和骨头敲击地板的声响,这一切令我震惊不已,也有助于提醒我思考整个事件的微生物意义。

不过,蚊子和水在两个宿主间修建的是羊肠小道。蚊子不是注射器,而是拥有自身免疫系统的完全有机能的动物。即便存在有本事躲避蚊子防御机制的微生物,也只是血液里的微生物。同理,水一般运载那些寄居在消化道里的微生物。狩猎和宰杀则是在修建一条高速公路,直接让一个狩猎物种与其猎物体内所有组织里的微生物相连接。

从那以后,科学家们在贡贝和马哈尔开展的深入研究,以及近期几个有关野生黑猩猩群落的研究,都强化了我们对肉类在黑猩猩饮食中重要地位的理解。虽然黑猩猩捕捉猎物多靠运气,但他们的行为并非毫无目的。黑猩猩能够捕获森林里的羚羊和其他猿类(甚至人类),但它们多半锁定关键的几种猴子作为猎物。它们的狩猎行动不仅具有合作性和策略性,也卓有成效。

很多孕妇意识到,怀孕期间食用某些种类的鱼是有风险的。这一健康预警源于某些化学物质在食物链中流动的知识。在复杂的海洋生物链中,小甲壳动物被大一点的鱼吃掉,大一点的鱼又被更大的鱼吃掉……食物链如此这般运行,一直到达最顶端,即最高级别的捕食者。作为狩猎者,它永远不会成为猎物。甲壳动物从周围环境吸收了诸如汞之类的一些有毒物质,捕食甲壳动物的鱼体内积累了很多这样的有毒物质,而捕食小鱼的大鱼体内积累的有毒物质更多。食物链层级越高,所积累的有毒物质浓度就越高。因此,像金枪鱼这样处于海洋生物食物链最高级别的捕食者,其体内有毒物质浓度之高,足以对胎儿造成潜在威胁。

我一把擦掉眼前的汗水,拨开路上多刺的枝桠,侧耳倾听野生黑猩猩们的叫声。在乌干达的基巴莱森林,我和同事们已经对它们进行了5个小时的追踪。3只大块头雄性黑猩猩突然噤声,意味着麻烦来了。有时候,这样的沉默是一种先兆,预示着它们将凶残地突袭毗邻的地盘,杀死同性对手。受害者也可能是科学家,所幸那天黑猩猩并未向我们开战。

这些共同祖先出现狩猎行为,无疑具有很多好处。因食用猎物而增加的热量摄取对一个主要食用水果和树叶的物种来说,肯定大有裨益。在一个食物供给始终处于波动状态的环境中,猴子作为定期的食物供给,增加了食物来源的稳定性。狩猎行为也为日后向拥有不同食物种类的地区迁移提供了可能,这一问题我们还将在第3章里加以阐述。虽然首批从事狩猎行动的祖先从中受益,但从获得新的、有可能致命的微生物的角度来看,狩猎显示了某些不可否认的风险——这些风险在未来几百万年一直对后代子孙们有着深远的影响。

图2-3 红顶白眉猴

那天在基巴莱森林里,我们目睹黑猩猩们享用红疣猴盛宴。那场景就是一个活生生的例子,表明两个物种之间的界限已然模糊。黑猩猩食用和传播猴血及内脏的方式,正好创造了理想的环境,令猴身上的所有感染源都扩散到黑猩猩身上。血液、唾液和粪便溅到黑猩猩身体的开孔处(眼睛、鼻子、嘴巴以及身上所有疮口或者伤口),为病毒直接进入身体提供了良机。黑猩猩捕食各种各样的动物,就会广泛接触到各种新型微生物。这一情形大约在800万年前就出现在我们祖先身上,在我们的世界里永久地改变了我们与微生物互动的方式。

我们早已获悉人类和黑猩猩都有狩猎本领。最早的记载出现在20世纪60年代早期,英国灵长类动物学家珍妮·古道尔(Jane Goodall)对野生黑猩猩行为进行了开创性研究。她的记载显示,在坦桑尼亚的贡贝国家公园,野生黑猩猩有猎食动物行为。在古http://www.99lib.net道尔从事研究以及日本同仁们在坦桑尼亚马哈尔地区开展一组相关研究之前,我们对野生黑猩猩的行为知之甚少。黑猩猩会狩猎的研究成果震惊了人类学家,他们中的很多人相信人类与黑猩猩分化之后才出现狩猎行为、狩猎行为使人类步入与黑猩猩不同的进化之路。

逆转录病毒

逆转录病毒在RNA上存录遗传信息,在能够将自己插入宿主的DNA之前,将其转录成DNA。之后逆转录病毒按生命周期运行,创造自己的子代病毒。

流行病大事记

狩猎行为从根本上改变了狩猎者接触微生物的方式,让微生物以更直接、更便捷的方式跳到狩猎者身上,这对我们800万年前的祖先来说是里程碑式的重要事件,对人类微生物世界亦然。

波诺波黑猩猩曾被认为是小型黑猩猩,但现在科学家承认它是完全独立的一个物种,不过与黑猩猩颇有渊源。波诺波黑猩猩只居住在中非刚果河南岸,而黑猩猩只居住在北岸。虽然波诺波黑猩猩和黑猩猩看上去很像,但在被刚果河分隔两地之后,它们走上了不同的进化之路,行为和生理机能出现了相当显著的差异。科学家推测,黑猩猩谱系和波诺波黑猩猩谱系大约在一两百万年前分道扬镳。这一分离发生在我们人类和这些表亲们分离之后。人类在距今大约500万~700万年间就分离出来了。

这种杂交病毒能够以单个长尾猴病毒和单个白眉猴病毒无法进行的方式存活下来,并在大范围的黑猩猩群落中蔓延。从最西边的科特迪瓦共和国(The Republic of Cote divoire)一直到20世纪60年代珍妮·古道尔从事研究工作的东非地区,都有黑猩猩感染上病毒。现在以危害黑猩猩而闻名的这一病毒已在黑猩猩群落里驻留了很多年,在19世纪晚期或者20世纪早期某个时候,从黑猩猩身上跳到人类身上之前。一切都源于黑猩猩的狩猎活动。

虽然我们还只是初步了解微生物在生态系统里的流动,但有关有毒物质的广泛研究,向我们提供了其运行过程的观点。微生物跟有毒物质一样,有适应不同层级食物链的潜能,这一过程被称作生物放大作用(biological magnification)。

2003年,我的研究合作者比阿特丽斯·韩(Beatrice Hahn)和马蒂纳·皮特斯(Martine Peeters)及其同仁,公布了解密黑猩猩SIV病毒进化史的研究成果。过去10年里,韩和皮特斯努力研究,绘制SIV病毒进化路径,获得了成功。2003年的报告表明,黑猩猩SIV病毒实际上是一种镶嵌体病毒,由红顶白眉猴SIV基因片段和大白鼻长尾猴SIV基因片段组成。因为SIV有重组,即交换基因成分的潜能,这一成果表明病毒不是来源于早期的黑猩猩祖先,而是从猴子身上跳到黑猩猩身上的。

我们倾向于将性或生育之类的事视为亲密举动,因为这些行为将个体以正常互动无法企及的方式联系在一起。但从微生物的视角来看,狩猎和屠宰代表着终极亲密行为。这是将一个物种和另一个物种身上的所有组织,连同栖息在每一个物种上的特定微生物都连接起来的行为。

猴免疫缺陷病毒是一种逆转录病毒,这意味着它们与地球上大多数生命形式不同。一般生命形式将存录在DNA上的遗传信息转录生成RNA,进而转换成组成人类所有食用肉类的蛋白质构件。SIV病毒的信息流反方向运行,因此被叫作“逆转录病毒”。

对于大多数人而言,他们吃的肉是以干净并包装好的样子出现,并直接被放进冰箱里的。宰杀动物发生在遥远的农场或工厂,我们从未见过,也很难想象。我们很少目睹到几天前还活着的动物的鲜血和体液。因为狩猎和屠宰动物要经历一个混乱肮脏的过程,我们不想看到,甚至不愿想起。我们只想要处理好的肉块。

狩猎这种脏乱血腥的行动,为感染源在物种间传播提供了所有条件。我们的早期祖先那时也可能会与其他物种发生小碰擦,导致身上出现小裂口、擦伤或咬伤——这与猎杀行动直接导致两个物种的强烈接触相比,http://www•99lib•net不值一提。

自人类免疫缺陷病毒被发现以来,其引发的死亡和疾病病例数量之多,是以前难以想象的。作为流行病的艾滋病,其影响已经波及世界上每一个国家。即便今天有了控制引发艾滋病的抗病毒药物,该病毒依然在四处传播。最新统计显示,艾滋病感染人数逾3330万人。从贫穷和是否使用避孕套,到是否有给孩子行割礼的习俗,艾滋病在当代社会里的传播牵涉了一系列决定因素。现在艾滋病已经有了经济和宗教上的意义,吸引了来自哲学家和社会活动家的评价和讨论,但以前的情况并非如此。

这件事促使我更仔细地思考黑猩猩的狩猎行为,随后与同事们的分析揭示了这不是个案,早在20世纪60年代就有类似事件的报道。虽然不是普遍行为,但黑猩猩会将人类,通常是婴儿当作捕食目标,尤其是被在农场干活的妈妈留在森林边上的那些婴儿。尽管令人不安,但黑猩猩偶尔会猎食人类的观点并不令我惊讶。从一个黑猩猩的角度来看,一只红疣猴、一只羚羊和一个婴儿都代表合乎情理的潜在猎物。同样,虽然人类偶尔遵守食物禁忌,但我们狩猎多凭运气,一般会食用环境中所有种类的动物。无论是亲缘关系相近的猿还是较远的羚羊,都代表着对身体至关重要的卡路里,黑猩猩和人类不会放过它们。

黑猩猩猎捕人类和人类猎捕黑猩猩的事实,对两个物种的微生物库都产生重要意义。自共同祖先开始狩猎后,这两个血缘相近但具有生态差异的物种,通过狩猎和其他途径在体内积累不同种类的微生物。关键是他们有时会交换微生物,我们将在以后的章节里探讨这一交换的一系列复杂性。

目睹黑猩猩撕咬猎物的画面,我也突然意识到,这些人类的肉食亲戚就这样接触到了猴血和内脏,使微生物获得了理想的传播机会。

同理,在食物链中处于较高级别的动物与较低级别的相比,其体内一般具有更丰富的微生物多样性。就像汞在鱼体内积累一样,动物体内积累着微生物。我们可以将这一过程视为微生物放大作用(microbial magnification)。约800万年前人类祖先从事狩猎活动时,他们在自己的环境中改变了与其他动物接触的方式。此举不仅意味着他们增加了与猎物的接触,也意味着增加了与猎物所携带微生物的接触。

艾滋病毒源于黑猩猩的捕食

图2-4 小白鼻长尾猴

研究显示,人类与黑猩猩和波诺波黑猩猩的亲缘关系最近。其他猿类(大猩猩、猩猩和长臂猿)与人类差异甚大,因此算是我们人类—黑猩猩—波诺波黑猩猩群落的远房表亲。鉴于这样的亲缘关系,有科学家提出一个新观点,认为人类最好被视为第三种黑猩猩(the third chimpanzee)。有关这一理论的详细阐述,见贾雷德·戴蒙德(Jared Diamond)的同名专著。

研究与我们血缘关系最近的现有灵长类动物,为我们提供了从遗传学、社会学和其他视角更好地理解人类自身的机会。虽然研究野生灵长类动物得出的结论并不完美,但我们依然庆幸有这条研究路径。因为化石固然珍贵,却只是碎片式的记录。人类钟爱我们是精选物种的观点——在动物王国子民中我们是独一无二的。不过,这样的断言需要高水准的证据加以支撑。如果我们的猿类表亲们也拥有这些特征,那么也许根本没有“独一无二”这回事。

虽然我们仍旧猎杀动物,但行动的方式和准备肉食的方法,已与以往大相径庭。人类和黑猩猩的早期祖先缺乏加热食物的能力,缺乏屠宰动物的工具,当然也缺乏口腔清洁意识!猎物携带的微生物会以狩猎出现之前不曾有过的方式传染给狩猎者,无论是通过一块猴子断骨造成的伤口,还是狩猎者嘴上的疮口,或者是他手臂上的一个切口。狩猎行为从根本上改变了狩猎者在自己世界里接触微生物的方式。这些微生物生活在与狩猎者共享森林的猎物体内,很多还保持着相对孤立的状态。狩猎行为对我们800万年前的祖先来说,是里程碑式的重要事件,对人类微生物世界而言,也具有同等重要的地位。

这一研究帮我们锁定了一个角色,它在人类进化中起到了十分关键且富有开创性的作用。人类学家称它为最近共同祖先(the most recent ancestor),我将其简称为共同祖先(common ancestor),它是大约800万年前在中非生活着的一种猿,人类、黑猩猩和波诺波黑猩猩都是其后代http://www•99lib•net。

黑猩猩们大快朵颐之时,我脑海中迸出一连串的想法:团队性、策略性、灵活性。所有这些行为特征与人类如出一辙。的确,这就是人类研究黑猩猩的原因。

灵长类近亲给予的启示

当我们一组人来到一小块空地时,看到一群红疣猴在无花果树上吃着果子嬉戏玩闹,没有意识到大祸临头,而黑猩猩们似乎在无声地彼此交流着什么。两只雄性黑猩猩悄悄爬上了附近的两棵树。第三只黑猩猩明显是领头的,只见它使出声东击西的伎俩,朝红疣猴们大声尖叫,并“嗖”地一声蹿上树。猴群立刻骚动起来,猴子们纷纷逃下树去,落在了另两个“猎手”的眼皮底下。一只黑猩猩捉住一只小猴子,一跃下地,跟同伙们一起享用起战利品来。

微生物库

每个物种都有一个特定的微生物库,里面包含病毒、细菌和寄生虫这些能将该物种视为家的所有不同种类的微生物。虽然某物种里的一个动物在某一时刻不可能携带微生物库里的所有品种,但这一术语可以作为一个概念性工具来测量物种的微生物多样性——所感染微生物的范围。

当我们的祖先开始猎杀动物时,他们将自己置于一张巨大的微生物网络的中心:无论是蝙蝠大脑中的一个病毒,啮齿类动物肝脏内的一条寄生虫,还是灵长类动物皮肤上的一个细菌,这些不同物种的微生物世界,突然在共同祖先身上交会了,使它们(最终是我们)携带的微生物种类发生了变化。

人类某些弥足珍贵的特征实际上不是独一无二的,而是人类和其他动物共有的。一些人对以上的科学发现有着几乎本能上的反感,但科学研究的目的不是发现令我们感到舒服的事物,而是要揭示其本来面目。从另一个视角来看,人类与其他动物共有一些特征,有助于让我们的孤独感减少、与地球上其他生命的联系增多。

我们可以利用简约法则和简单的常识,仔细想象一下这位共同祖先。它浑身长满体毛(见图2-2),可能像黑猩猩和波诺波黑猩猩一样大部分时间都待在树上。它生活在中非,饮食以水果为主,无花果科的热带水果可能是其主食。如果我们研究过这种猿类,必能从它那里了解到一些重要的事情:我们未来将会发生什么?什么样的变化正在酝酿之中?有件事必然影响我们和传染性疾病未来关系的发展,那就是在这种动物身上出现的一种新趋势:渴望并有能力狩猎和吃肉。

人类主要关注自身健康,因此我们经常忘记跨物种传播不是单行道。这令我想起在乌干达基巴莱森林中对黑猩猩进行研究时,一些令我记忆犹新的细节。一天下午,当地村民来我们研究营地求助。村民们解释说,一只黑猩猩抓住一个小婴儿,并且将试图保护婴儿的哥哥咬成重伤。大家后来再没有看见那个婴儿,料想是被黑猩猩吃了。我们跟着去了村子,亲眼所见证实村民们所言非虚。讨厌的伤疤留在小男孩上臂,永远提醒他曾经历的悲惨一幕。

一个颇有影响力的想法是将一只黑猩猩猎手想象为零号患者(patient zero)——其物种中第一位感染上新病毒的某一个个体。也许就在同一天里,它从捕获的猴子身上迅速感染上这两种病毒;也许在早些时候白眉猴病毒已经迁移到黑猩猩身上,通过黑猩猩交配而扩散。零号患者从其他黑猩猩处传染上白眉猴病毒,随后通过狩猎活动感染上长尾猴病毒;也许黑猩猩在狩猎中感染了白眉猴病毒和长尾猴病毒,两种病毒在它身上各自生存了一段时间,在最后关头发生了基因重组。不管病毒采用何种路径进行跨物种传播,在某一时刻,一只黑猩猩身上兼有长尾猴病毒和白眉猴病毒。两种病毒进行了基因重组,彼此交换了基因物质,创造了全新的镶嵌体变异病毒。这种子代病毒既不是长尾猴病毒,也不是白眉猴病毒。

值得庆幸的是,人类有在世的近亲可以观察。属于灵长类动物谱系这一分支的猿类,包括人类、黑猩猩、波诺波黑猩猩,以及大猩猩、猩猩和研究成果最少的猿类——长臂猿。过去的100年对猿类骨骼的研究,为我们提供了一份关于猿类所有成员历史关系的粗略的指南图。而近10年来大量来自这些动物的基因数据,进一步丰富了图景的细节,显现出灵长类动物间关系的清晰模式。遗传学家们围绕图2-1这样的谱系树来研究基因数据,并发布信息,这些信息有助于生动地描述猿类关系发展的来龙去脉。

人类免疫缺陷病毒的历史可追溯到一个相对简单的生态互动:中非的黑猩猩捕食猴子。虽然人们一般认为人类免疫缺陷病毒的传染源头出现在20世纪80年代的某个时候,但其实在800万年前我们猿类祖先开始从事狩猎活动时,故事就拉开帷幕了。